|

|

Le document suivant correspond au descriptif du TP de physiologie animale du module de Physiologie générale e tcellulaire de la licence de BCP. Ce TP (enseignement assisté par ordinateur) est consacré à l'étude de l'homéosasie calcique de la cellule musculaire lisse vasculaire, par l'analyse de tracés simulés de réponses calciques à la stimulation par l'endothéline.

|

|

Comme toutes les cellules animales, les cellules musculaires lisses

mettent en jeu des mécanismes qui maintiennent, contre le gradient

électrochimique de calcium entre les milieux extra- et intracellulaire,

une [Ca2+]i faible, permettent une élévation

rapide de la [Ca2+]i et assurent un retour à

une [Ca2+]i basale compatible avec la survie cellulaire.

La transduction membranaire du message extracellulaire responsable de la

contraction aboutit à l’augmentation de la concentration cytosolique

en ions calcium. Comme dans les autres cellules musculaires, c’est la valeur

de la [Ca2+]i qui contrôle le fonctionnement

de l’appareil contractile. La compréhension du fonctionnement de

la cellule musculaire lisse passe donc par l’étude des variations

de la [Ca2+]i lors de la stimulation de la cellule

par un agoniste contractant. Ceci est possible grâce à l’emploi

de sondes fluorescentes sensibles au calcium introduites dans le cytoplasme

de la cellule étudiée. Lorsqu’elles sont excitées,

ces sondes émettent une lumière dont l’intensité dépend

de la liaison de la sonde au calcium. La mesure de l’intensité de

la fluorescence émise permet, après calibration, de déterminer

la variation de la [Ca2+]i au cours du temps (cf.

infra).

Le TP consacré à l’homéostasie calcique consiste à analyser les tracés de mesure des variations de la [Ca2+]i obtenus dans diverses conditions expérimentales, afin de caractériser la réponse calcique, c’est-à-dire de déterminer

|

|

Le TP est un enseignement assisté par ordinateur qui simule l’obtention de tracés expérimentaux obtenus par stimulation de cellules musculaires lisses vasculaires en culture par l’endothéline 1.

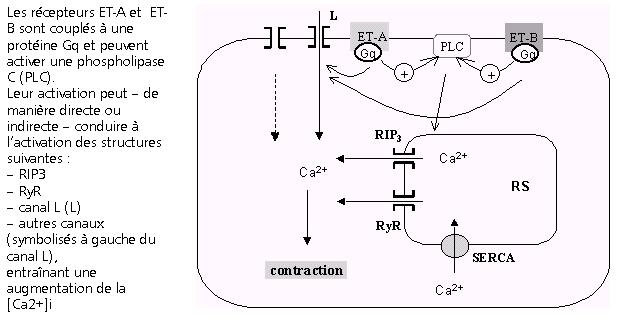

Les endothélines sont des polypeptides dont il existe trois formes, les endothélines 1, 2 et 3 (ET-1, ET-2 et ET-3). Ce sont de puissants vasoconstricteurs qui agissent sur la cellule musculaire lisse par l’intermédiaire d’un récepteur membranaire couplé aux protéines G, dont il existe deux sous-types, le récepteur de type A et le récepteur de type B. Ces deux sous-types de récepteurs sont couplés à des protéines G, et peuvent agir sur la [Ca2+]i de deux manières : soit en provoquant la libération de calcium à partir du réticulum sarcoplasmique (RS), soit en induisant un influx de calcium extracellulaire par l’ouverture de canaux calcium présents sur la membrane plasmique.

La libération de calcium intracellulaire peut se faire de 2 façons :

– par l’ouverture des canaux-récepteurs à l’IP3 (RIP3) ;

– par l’ouverture de canaux-récepteurs sensibles à la ryanodine (RyR).

Le repompage du calcium dans le RS est assuré par des pompes calciques ATPases du RS, les SERCA.

L’influx de calcium extracellulaire peut se faire de 2 façons :

– par l’ouverture de canaux calcium dépendants du potentiel de type L (ce sont les principaux canaux calciques présents dans la cellule musculaire lisse vasculaire) ;

– par l’ouverture d’autres types de canaux, par exemple des canaux cationiques non spécifiques.

La figure 1 représente les structures potentiellement impliquées dans la réponse de la cellule musculaire lisse à l’endothéline.

Les objectifs des expérimentations sont les suivants :

1re étape :

caractérisation quantitative de la réponse calcique et détermination des sources de calcium impliquées dans cette réponse, à savoir :

détermination des structures impliquées :

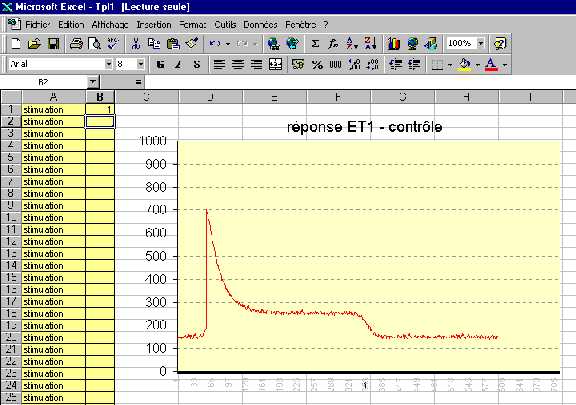

Le TP consiste à analyser des tracés expérimentaux correspondant à ces 6 conditions expérimentales, obtenus et visualisés par informatique par l’utilisation du logiciel Excel. Le TP comprend donc 6 fichiers Excel correspondant à aux 6 conditions expérimentales :

1re étape

Les valeurs des différentes phases de la réponse calcique sont définies par la variation de la [Ca2+]i au-dessus de la ligne de base. Il convient donc de soustraire la valeur de la ligne de base à la valeur absolue mesurée.

En analysant une quinzaine de tracés en condition contrôle (tpl1), on déterminera la moyenne et l’erreur standard à la moyenne (SEM) de la [Ca2+]i de repos, et des différentes phases de la réponse. (pour les définitions et les calculs, se reporter au § correspondant).

2e étape

|

|

Le compte-rendu sera remis à la fin de la séance de TP.

La séance de TP sera suivie la semaine suivante d’une autre séance de 2 h au cours de laquelle les résultats obtenus par chaque binôme seront comparés. Chaque binôme devra pouvoir présenter oralement la synthèse des résultats qu’il a obtenus.

|

|

obtention des données expérimentales

ouverture du fichier voulu (ex : tpl1)

le fichier s’ouvre sur une feuille qui comprend un graphe où figure le tracé expérimental, et une colonne correspondant à la stimulation.

Ceci va lancer la stimulation et un nouveau tracé va apparaître dans le graphe.

Déterminer les valeurs voulues et les noter sur la feuille de valeurs. Elles correspondent à la valeur absolue.

se placer dans une feuille " calcul "

La feuille calcule les valeurs relatives du pic et du plateau, c’est-à-dire les valeurs absolues moins la ligne de base, ainsi que les moyennes, écarts-types.

Pour le calcul de la SEM, il ne faut pas oublier d’indiquer le nombre d’expériences effectuées.

NB : dans les colonnes de calcul, ne pas oublier d’effacer le contenu des cellules pour lesquelles il n’y a pas eu de valeur expérimentales rentrées. Sinon, la valeur " 0 " s’affiche pour ces cellules et est prise en compte dans le calcul de la moyenne, de l’écart-type et de la SEM.

Si nécessaire, on réalise un test statistique (test t de Student) pour comparer les moyennes d’une variable dans 2 conditions expérimentales différentes. Pour cela, on ouvre une feuille " test " du fichier " analyse ". On rentre les valeurs correspondantes aux 2 conditions expérimentales A et B. La valeur P du test est calculée et affichée.

Si P<0,05, la différence entre les 2 conditions est considérée comme significative. Dans l’exemple ci-dessus, la différence n’est pas significative

NB : on peut copier des valeurs obtenues dans une feuille " calcul ", mais on doit faire un " collage spécial " (menu " édition ") des valeurs seules, non des formules.

| Etienne Roux UFR SV UB2 |

|